Presse 2025

03.10.2025 - Tag der Deutschen Einheit: Unsere Vorsitzende Hourvash Pourkian bezieht klare Position

"Man muss sich kennenlernen, um Vorurteile abzubauen" MOPO vom 29. August 2025

Gegendemonstration am 19.07.2025 vor der Blauen Moschee

"Sorgen, Angst, Hoffnung: Wie Deutsch-Iraner auf Israels Angriffe blicken" Artikel vom 20.06.25 beim RedaktionsNetzwerk Deutschland

Link zum Artikel: https://www.rnd.de/politik/krieg-zwischen-iran-und-israel-wie-deutsch-iraner-auf-israels-angriffe-blicken-KPK6TFFYUBA3VGLBP6ECIH4AMQ.html

Hamburg 1 Nachgefrag: Wie geht es weiter im Iran? 25.06.2025

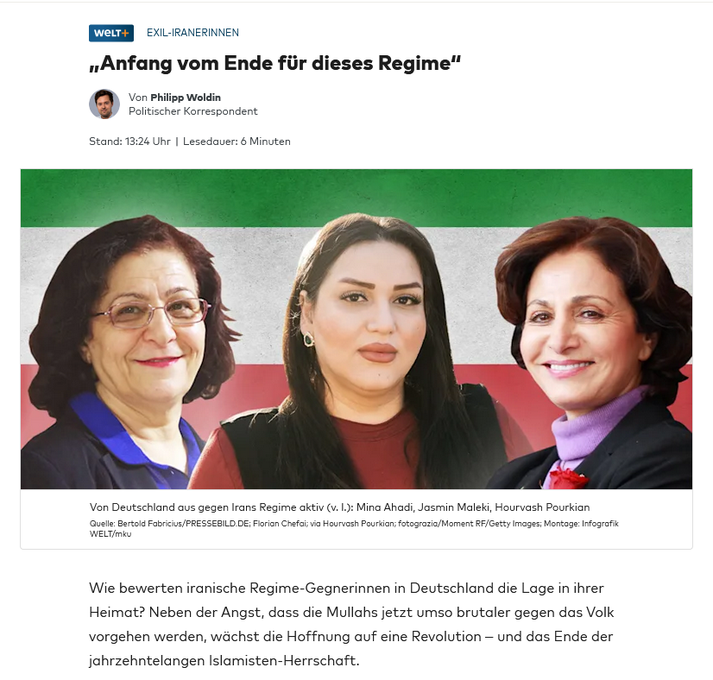

„Anfang vom Ende für dieses Regime“ Online-Artikel bei WELT 24.06.2025

„Anfang vom Ende für dieses Regime“

Wie bewerten iranische Regime-Gegnerinnen in Deutschland die Lage in ihrer Heimat? Neben der Angst, dass die Mullahs jetzt umso brutaler gegen das Volk vorgehen werden, wächst die Hoffnung auf eine Revolution – und das Ende der jahrzehntelangen Islamisten-Herrschaft.

Philipp Woldin

Jeden Morgen blickt Hourvash Pourkian zuerst auf ihr Smartphone und scrollt durch die WhatsApp-Nachrichten aus ihrer alten Heimat. Mal schreiben ihr Verwandte, dass sie in langen Autokolonnen festsitzen, die sich aus der Hauptstadt Teheran hinausschieben; dann bekommt sie Videos zugeschickt, in denen jugendliche Demonstranten zu sehen sind, die „Nieder mit der iranischen Republik“ in den Nachthimmel brüllen. Auch nach den Angriffen der Vereinigten Staaten auf die iranischen Atomanlagen lief die Familien-WhatsApp-Gruppe über mit Nachrichten. So erzählt sie es WELT.

Es sind Zeiten zwischen Hoffen und Bangen für viele Iraner. „Es bleibt meinen Landsleuten nichts übrig“, sagt Pourkian. „Aber vor allem feiern die Menschen seit vergangener Woche. Sie spüren: Mit dem Regime geht es zu Ende.“ Daran ändert für sie auch die von US-Präsident Donald Trump ausgehandelte Waffenruhe, der Israel und der Iran zugestimmt haben, nichts. „Es ist gut, dass die Menschen im Iran zunächst zur Ruhe kommen. Aber ich bin davon überzeugt, dass im Land etwas in Bewegung gekommen ist und eine Revolution von innen bevorsteht. Diese Angriffe haben gezeigt, wie schwach die Mullahs sind. Es ist der Anfang vom Ende für dieses Regime.“

Sie selbst kann die Entwicklung nur aus dem fernen Hamburg verfolgen. 2015 reiste Pourkian zuletzt in ihr Heimatland, besuchte ihre Familie in Teheran und am Kaspischen Meer. Das ist längst nicht mehr möglich. Als Menschenrechtsaktivistin und Chefin der Initiative International Women Power, die sich seit Jahren von Deutschland aus für die von Frauen getragenen Proteste im Iran einsetzt, steht die 66-Jährige auf der schwarzen Liste des Regimes.

Und der Arm der Revolutionsgarden reicht weit. Auch bis nach Hamburg, wo jahrzehntelang eine der zentralen Propaganda-Zentralen des Regimes residierte – das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) mit seiner repräsentativen Blauen Moschee an der Außenalster. Ziel des Vereins war laut Verfassungsschutz der weltweite Export einer „islamischen Revolution“, das IZH durfte gerichtsfest als „extremistisch“ bezeichnet werden. Trotzdem passierte über Jahre kaum etwas, die Stadt Hamburg ging sogar eine Partnerschaft mit dem Verein ein. Erst im Sommer 2024 verbot das Bundesinnenministerium damals unter Nancy Faeser (SPD) das Zentrum nach langem Zögern.

Immer wieder war auch Hourvash Pourkian mit ihren Mitstreitern vor die Moschee gezogen und hatte lautstark gegen das Regime protestiert – besonders seit dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini am 16. September 2022. Diese war nach schweren Misshandlungen in Polizeigewahrsam gestorben.

Pourkians Einsatz gegen das Regime hatte für sie auch in Hamburg Konsequenzen. „Häufig riefen Unbekannte mit unterdrückter Nummer auf meinem Festnetztelefon an und forderten mich auf Persisch auf, die Demos einzustellen. Ich wurde bei unseren Kundgebungen gefilmt und fotografiert. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern.“ Nun hofft sie, dass das iranische Regime durch die israelischen und amerikanischen Luftschläge so geschwächt ist, dass ihr größter Wunsch in Erfüllung geht: „Ich träume davon, wieder nach Teheran zu reisen.“

„Nur Iraner sollten über Zukunft des Landes entscheiden“

Die österreichische Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi erzählt, sie habe ihre Familie im Iran seit mehr als 40 Jahren nicht mehr gesehen. „Man muss sehr genau zwischen dem Regime und den iranischen Menschen unterscheiden. Natürlich freuen sich die Menschen, dass die Islamische Republik geschwächt ist. Aber nur die Iraner selbst sollten über die Zukunft des Landes und die Machtfrage entscheiden.“

Als linke Medizinstudentin protestierte sie in den 1970er-Jahren sowohl gegen den Schah als auch gegen die Mullahs, die 1979 die Macht übernahmen. Das Regime richtete ihren Ehemann und weitere Mitstreiter wegen politischer Aktivitäten hin. Sie ging in den Untergrund und flüchtete zunächst in die Kurdengebiete im Westen des Landes. 1990 migrierte sie nach Wien, später nach Köln.

Ahadi gründete 2007 auch den Zentralrat der Ex-Muslime, einen Verein säkularer Menschen. Für ihren politischen Aktivismus erhält sie regelmäßig Morddrohungen und braucht Personenschutz. Ahadi sagt: „Ich war zunächst sehr glücklich, als ich die Nachrichten aus dem Iran hörte. Nun sorge ich mich, dass die Ereignisse zu noch mehr Brutalität und Unterdrückung im Land führen könnten.“

Auch Jasmin Maleki musste aus dem Iran fliehen, ihre Familie stammt aus der Hafenstadt Bandar Anzali am Kaspischen Meer im Norden des Landes. Nachdem Maleki rund um die iranische Präsidentschaftswahl 2009 gegen Korruption im Land, gegen die Mullahs und für ein anderes politisches System demonstrierte, nahmen Sicherheitskräfte sie fest. Ihre Familie „kaufte“ sie frei, so formuliert sie es, danach floh sie über Umwege nach Deutschland.

Seitdem führte sie ihren Kampf gegen das Regime von Hamburg aus, dokumentierte ihren Protest vor der Blauen Moschee auf ihrem Instagram-Account. Sie wurde dabei von regimetreuen Anhängern fotografiert; Bilder von ihr und ihren Mitstreitern landeten oft in sozialen Medien, garniert mit Todesdrohungen. Und, so berichtet sie es, bei iranischen Regierungsstellen.

Über die militärischen Angriffe auf das Regime hat sie eine differenzierte Meinung: „Ich bin sehr wütend auf die Islamische Republik, die das Leben von Millionen Menschen gefährdet hat, natürlich. Aber in einem Krieg sterben auch unschuldige Menschen wie Kinder und ältere Menschen“, sagt Maleki. „Ich hoffe, dass der Sturz der Islamischen Republik und das Ende der Diktatur in meinem Land durch die Menschen in meinem Land erfolgen, ohne die Einmischung von Israel.“ Sie habe zwar kein Problem mit dem Land, aber in solch einem Krieg gebe es keine Gewinner außer denen, die Waffen verkauften.

Maleki und Pourkian kennen sich von den Demonstrationen vor der Blauen Moschee, von ihrem gemeinsamen Kampf für Frauenrechte. Die Opposition im Ausland ist vielstimmig: Manche Aktivisten bezeichnen sich als Schah-Anhänger, andere als Anarchisten oder Sympathisanten mit der kurdischen Sache.

Pourkian befürwortet eine konstitutionelle Monarchie „wie in Schweden oder Norwegen“ – und verteidigt die Angriffe aus Israel. „Allein können die Iraner das Regime nicht stürzen. Es brauchte diese Hilfe aus dem Ausland“, sagt die 66-Jährige. Sie spricht so, als ob die Mullahs bereits Geschichte seien.

Die Sorge vieler, dass das taumelnde Regime nun umso härter gegen seine Gegner im Inneren vorgehen werde, teilt sie nicht. Dazu sei es „zu schwach“, schätzt Pourkian. „Ich glaube auch nicht, dass die Waffenruhe lange halten wird, dazu ist zu viel in Bewegung. Und dann könnte es das Ende der Islamischen Republik sein.“

Link zum Artikel: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus256278760/exil-iranerinnen-anfang-vom-ende-fuer-dieses-regime.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter

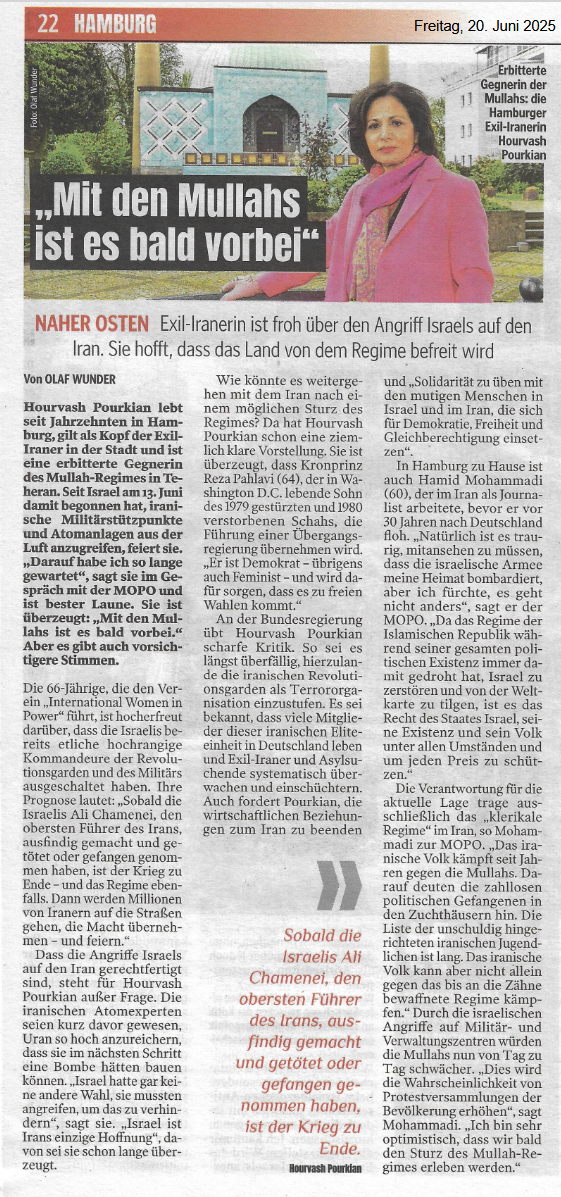

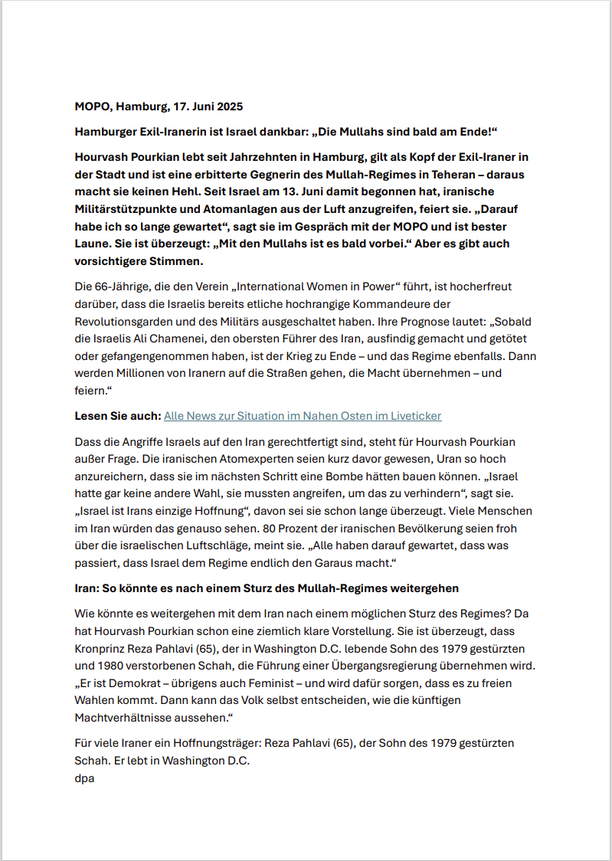

"Mit den Mullahs ist es bald vorbei" MOPO vom 20. Juni 2025

Artikel in der MOPO: Hamburger Exil-Iranerin ist Israel dankbar: „Die Mullahs sind bald am Ende!“

Pressemitteilungen anlässlich des Kriegs zwischen Israel und Iran

Hamburg 1 Nachgefragt: Hourvash Pourkian über ihren Einsatz für Demokratie, Respekt und Toleranz. 29.05.2025

TideTV: Beitrag über unseren Women's March am 8. März 2025

Evangelische Zeitung zum Women's March 2025

Am 8. März 2025 hat die IWP zum Internationalen Frauentag erneut einen Women's March durch die Hamburger Innenstadt organisiert. Die Evangelische Zeitung hat darüber berichtet und besonders gut illustriert, weshalb wir dieses Jahr auf dem Steindamm gestartet sind. Die Redebeiträge und Auftritte von diesem Tag sind hier zu finden.

https://evangelische-zeitung.de/hamburg-kulturbruecke-startet-frauenmarsch-am-steindamm

International Women in Power ist eine Initiative von:

Kulturbrücke Hamburg e. V.

Papendamm 23

20146 Hamburg

Tel. +49 40 37 51 73 73

Fax +49 4037 51 73 76

info@kulturbrueckehamburg.de